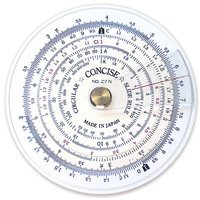

計算尺特集

現在世界中で広く使われている計算尺の代表的な形状は円形と棒形であります。

どちらにもそれぞれの特長があり一概にその優劣をつけることはできませんが、コンサイス円形計算尺は棒形計算尺と同様対数の原理により、 乗除、比例、平方、立方等の計算を迅速におこなえます。

今や国内は勿論外国人の間にもコンサイス円形計算尺の名声を博しつつあります。

①目盛りの見方

計算尺を使いこなすためにはまず目盛を正しく読むことから始めなくてはなりません。

本計算尺の目盛は対数目盛と呼ばれ、その切り方は平等ではなくその場所々の切り方に注意しなくてはなりません。

白抜文字 と書かれた目盛を基線と呼び、この基線より右廻り(時計の針の廻る方向)に目盛られています。

と書かれた目盛を基線と呼び、この基線より右廻り(時計の針の廻る方向)に目盛られています。

②位取りの仕方

計算尺は位取りを一切無視して計算するものですから、答えは小数点の位置を決定しなければ正しい答えとなりません。

普通は概算によって大体の答えを求め、

これと計算尺で求めた有効数を比較して位取りを決めます。

③計算値はおおよその値

計算尺から求められる答えは桁数が多くなればなるほど概算値になります。

例えば 3×4=12 これは正確な値ですが

31×46=14.2×102(正確な値は1426)と概算値になります。

④目盛りについて

計算尺には様々な目盛りがついていますが、よく使う目盛りをご紹介します。

C尺、D尺

滑尺の下(C)と下の固定尺の上部(D)に左から1〜10までの常用対数に対応する間隔で目盛りが振られている。

基本的な乗除算を初めとして最も頻繁に用いる尺である。

CI尺

C尺を左右逆にした尺。乗算と除算でC尺と使い分けることでより簡便に計算することができ、目外れなども起きにくくなる。

A尺、K尺

A尺はD尺の目盛りの値を二乗した値が振られており、ちょうどD尺を半分に縮めて二つ並べた風になっている。同様にK尺はD尺の目盛りの値を三乗した値が振られている。これらの尺をD尺と対応させることで簡単に二乗、三乗の値や平方根、立方根を取ることができる。